防災の備えは充分ですか?

地震による被災経験がない若松区では、医療機関や介護事業所でBCPを作成しているものの発災した場合、どのような問題がでてくるのか想定できない方も多くいます。そこで今回地震への備えに繋げるために「若松区ケアマネジメント研修会」と合同で研修会を開催しました。

6月20日(金)若松市民会館にて

〇第1部 ミニ講演「地域特性や避難について」

講師:若松区役所総務企画課 地域防災担当係長 佐々木絵梨 氏

〇第2部 基調講演

「熊本地震から学ぶ」~発災後72時間を地域や高齢者施設で乗り越えるためには!

実践的災害対応講座へようこそ!

講師: 医療法人 博光会 介護老人保健施設ぼたん園 施設長 橋口玲子 氏

〇第3部 グループディスカッション

今回は、医療・介護従事者に加え、行政職員や地域で活躍する民生委員・福祉協力員の方にもご参加いただきました。

第1部では、若松区でも熊本地震と同規模の地震発生リスクがあることや、備蓄の重要性、食品のローリングストックについて学ぶことができました。

そして北九州市では避難行動要支援者避難支援事業として要支援者一人ひとりの具体的な支援方法を作成しているということを知る機会となりました。

災害は「まさか」ではなく「いつか」起きるものという佐々木様のお言葉を常に意識し、自助、共助・公助が行えるよう備えていきたいと感じました。

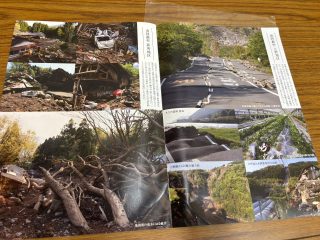

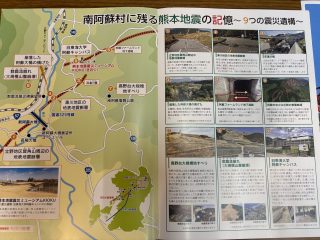

第2部では、熊本地震の被災経験を基にご講演いただきました。

発災後まずは、利用者と職員の命を最優先とし、「情報収集」「情報共有」すること、所属長が不在でも「誰が指揮をとるのか明確にする」ことが大事であり、「安否確認」「役割分担」し、即行動するという初動の流れやポイントを学びました。

職員自らも被災者であることや利用者の家族に対し、何も知らせないことが最大のストレスになることを忘れずに心のケアを意識する大切さを痛感しました。

そして、福祉避難所や地域の避難所になった場合に役立つ

「大規模災害から命と暮らしを守るための熊本市避難所開設運営マニュアル」や

外国人等に役立つ「多言語対応指さしシート」をご紹介いただきました。

また、災害時、生活面ではトイレにとても困るとのことで、段ボールトイレ、段ボールスリッパの作り方についても作成した資料を提供してくださいました。

何より、平時からの備えの重要性や想定外をイメージしておくこと、人とのつながりが最大の防災力となるということを学びました。

第3部のグループディスカッションでは、現在防災に関して取り組んでいることや今回の講演を聞いて感じたこと等を意見交換していただきました。参加者より、他職種の話や地域での防災対策のお話を聞けて良かった。等のお声をいただいております。つながりができたことや情報交換したことで、有事への備えにつながれば幸いです。

今回の研修では、人と人のつながりがいかに大事か再認識することができました。当センターでは、有事に備えて医療・介護従事者や地域の方が繋がる機会をつくっていきたいと考えております。

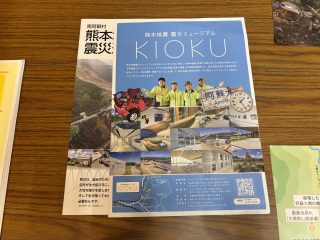

講師の橋口様より熊本地震や防災に関する資料をご紹介いただきました。

ご登壇いただきました講師の先生方、ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。